公園における喫煙は禁止されているか?

2025.03.15

執筆:弁護士 稲田(インテアス法律事務所)

公園における喫煙は禁止されているか?

公園は子どもから高齢者まで幅広い年齢層が利用する公共空間です。

家族連れで訪れる人々、運動を楽しむ人々、読書や散歩を楽しむ人々など、様々な目的で公園を訪れる市民にとって、公園での喫煙問題は大きな関心事となっています。

私はこどもを近所の公園によく連れて行っていますが、公園での喫煙はやめて欲しいなと願っています。

これは自分がタバコを吸わない人なので、そう感じるところもあるかもしれませんが、実際に周囲に健康被害をもたらしますし、こどもに火があたるリスクもあります。

なお、横浜市では後述のとおり条例改正により2025年4月1日から都市公園での喫煙が禁止されます。

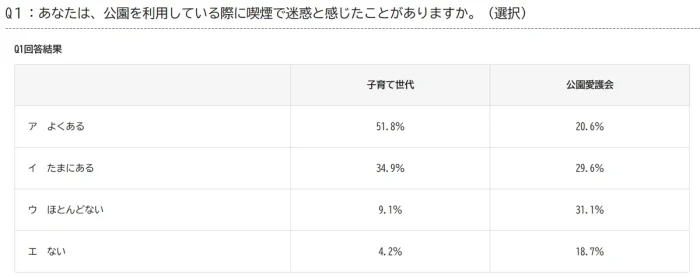

その際のアンケートを見ますと、子育て世帯は5割以上が公園を利用している際に喫煙で迷惑と感じたことが「よくある」と回答し、「たまにある」と回答した人を含めると85%以上の数となります。

公園愛護会の方とは少し数字に差があり、状況により見え方が異なるということもあるようです。

参照:横浜市HP

では、実際に日本の公園では喫煙が禁止されているのでしょうか?この問いに対する答えは「場所による」というのが現状です。

本コラムでは、日本の公園における喫煙規制の実態と、その法的根拠について解説します。

全国的な法律と規制の枠組み

日本における公園での喫煙規制を考える際には、まず全国一律に適用される法律から理解する必要があります。

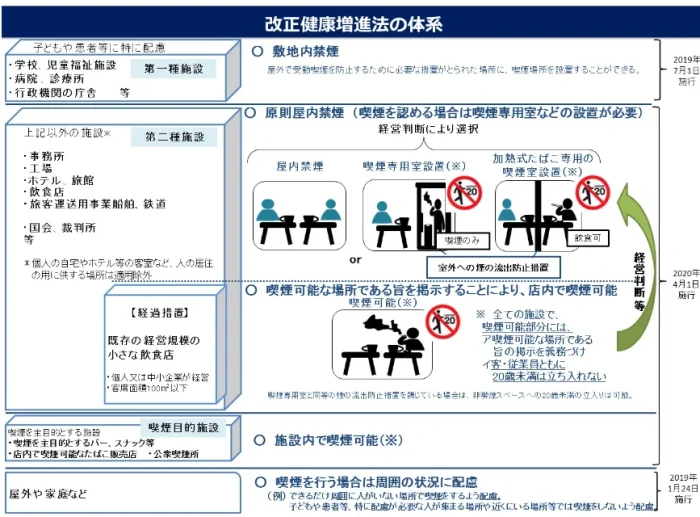

2020年4月に全面施行された改正健康増進法は、受動喫煙防止対策を強化する法律として重要です。

この法律によって、屋内の多くの公共施設で原則禁煙となりましたが、屋外空間である公園については明確な禁煙義務は課されていません。

ただし、同法では屋外であっても受動喫煙防止への配慮義務が規定されており、これが公園管理者による喫煙規制の法的根拠の一つとなっています。

参照:厚労省HP

公園に関する基本法である都市公園法や自然公園法には、喫煙に関する直接的な規定はありません。

これらの法律は主に公園の設置・管理・運営に関する枠組みを定めたものであり、喫煙のような具体的な利用ルールについては、各公園の管理者や地方自治体に委ねられている形となっています。

このような法体系から、公園における喫煙規制は地域によって大きく異なることになりました。

地方自治体による多様な対応

全国的な法律では明確に規定されていない公園での喫煙規制ですが、多くの地方自治体が独自の条例を制定して対応しています。

例えば、横浜市では2025年4月1日から公園を全面禁煙とする条例が成立しています。

また、東京都江東区では2022年1月からすべての区立公園が禁煙化されました。

同様に、藤沢市や大和市では公園の敷地内全面禁煙化を進めており、相模原市も2023年に公園内全面禁煙を実施しています。

一方で、完全禁煙ではなく、特定の喫煙場所を設けている公園も存在します。

これは「分煙」と呼ばれるアプローチで、喫煙者と非喫煙者の共存を図る試みです。

また、大規模な公園では指定された喫煙所を設けつつ、それ以外の場所では禁煙とするケースも見られます。

このように、公園における喫煙規制は地域によって多様な対応がなされているのが現状です。

公園利用者が知っておくべきこと

このような状況において、公園利用者はどのように対応すべきでしょうか。

まず、訪れる公園の喫煙ルールを事前に確認することが重要です。

多くの公園では入口や園内の掲示板にルールが表示されています。また、自治体のウェブサイトでも関連情報を公開していることが一般的です。

喫煙が許可されている場合でも、周囲への配慮は不可欠です。

特に子どもや高齢者が近くにいる場合は、たとえ喫煙が禁止されていない場所であっても、喫煙を控えるなどの配慮が求められると考えます。

もちろん、吸い殻の適切な処理は最低限のマナーです。

結び

公園における喫煙規制は今後も変化していくことが予想されます。

全国的には禁煙化の流れが強まっていますが、喫煙者の権利との均衡をどう図るかという課題も残されています。

完全禁煙ではなく、適切に区画された喫煙スペースを設けるという方向性も一つの解決策として検討されています。

重要なのは、公園という公共空間をどのように共有するかについての社会的合意形成です。

喫煙者と非喫煙者、子どもを持つ家族と大人だけのグループ、様々な公園利用者の間で互いを尊重し合う文化の醸成が求められています。

各自治体では、条例の制定・改正にあたって市民からの意見を募集するパブリックコメントなどの手続きを取り入れており、これは社会的合意形成の一環と言えるでしょう。

公園は誰もが快適に過ごせる空間であるべきです。

そのために必要なルールや規制について、私たち一人ひとりが考え、議論し、実践していくことが、より良い公園文化の創造につながるのではないでしょうか。

公園における喫煙問題は、単なる喫煙の是非を超えて、公共空間の在り方を問う重要なテーマとなっています。

それと同時に、上で紹介したアンケートのように、子育て世帯にとっては、公園での喫煙は禁止して欲しいという考えを持ちやすい傾向にあるのではないかと考えられます。

今回、横浜市ではアンケートを実施したために、そういった実態が可視化されました。

もちろん、公園はこどものためだけのものでは断じてありません。

ただ、公園は、こどもにとって重要な居場所だと考えています。

駒澤大学の萩原建次郎教授の報告書には、「 放課後の子どもの実態と公園の意義」として以下の4点が挙げられています。

① 小学校高学年や中学生といった年代の子どもにとって公園は放課後の重要な居場所である。

中学生も高い頻度で公園利用をしている。彼らは平日においてさえ、およそ

4人に一人の割合で利用し、休日になると約3割が利用している

② 小中学生にとって、公園は多様な他者や自然と出会い交流が生まれる自己形成空間である。

それは意図的組織的計画的な教育空間や成果志向の機能空間とは異なる、無意図的で無定形的、偶発的で流動的な意味空間であり、子どもの生命性と存在性が満ちる空間である。

③ 子どもにとっての公園は、状況に応じた柔軟な住み分けと譲り合いで成立する「公益」の場である。

子どもも私益を開いて多様な他者と共存していくことを学ぶ。このような 公益の学び、共助の学びの機会を小さい頃から体験できる場としても公園の意義は大きい

このようなこどもにとっても重要な場所をいかによりよいものにしていくか考えていきたいです。

横浜市民として、横浜の条例改正が嬉しく、この記事を書きました。

あえて苦言を呈するとすれば、HPの記載からはこどもの声を聴いたかがよく分からなかったことです。

親やこども若者に関係する人が代弁することも重要ですが、こういった政策にこども若者が関与する世の中になっていくといいなと思います。